Der Prinz von Bel-Air

1992–1997 (RTL). 147-tlg. US-Sitcom von Benny Medina, Jeff Pollack, Susan und Andy Borowitz („The Fresh Prince Of Bel Air“; 1990–1996).

Der aus ärmlichen Verhältnissen in Philadelphia stammende Jugendliche Will Smith (Will Smith) wohnt bei seinem reichen Onkel Philip Banks (James Avery) in dessen vornehmer Villa in Bel Air, Beverly Hills. Seine freche Art und seine schrille Kleidung passen dort jedoch überhaupt nicht hinein. Phil ist entsprechend genervt, und hätte er noch welche, würde er sich dauernd die Haare raufen. Wills Mutter hatte den Jungen zu ihm geschickt, damit er eine bessere Erziehung bekommt. Diese Rechnung geht nicht ganz auf. Zum Banks-Haushalt gehören Mutter Vivian (Janet Hubert-Whitten; ab der 4. Staffel: Daphne Maxwell-Reid), der kleinwüchsige Sohn Carlton (Alfonso Ribeiro), mit dem Will eine Hassliebe verbindet, die ältere Tochter, die naive Hillary (Karyn Parsons), die jüngere Ashley (Tatyana M. Ali) und der ebenso vornehme wie vorlaute Butler Geoffrey (Joseph Marcell). Der Rapper Jazz (Jeffrey A. Townes), der von Onkel Phil nicht gern im Haus gesehen ist, ist Wills bester Kumpel. Er stellt zu Beginn der fünften Staffel – ein Jahr nach der Auswechslung der Vivian-Darstellerin – die Frage: „Wer spielt eigentlich dieses Jahr die Mutter?“

Die Serie war eine der erfolgreichsten afro-amerikanischen Sitcoms in den USA und fuhr auch für RTL über Jahre hohe Marktanteile am Samstagmittag ein. Ihr Produzent war der Musiker Quincy Jones, auf dessen Vorschlag hin der damals 20-jährige unerfahrene Will Smith engagiert wurde. Smith war mit Serienpartner Jeffrey A. Townes auch als Musiker erfolgreich. Unter ihren Rollennamen hatten sie als „DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince“ mehrere Hits wie „Summertime“ und „Boom! Shake The Room!“ in den Charts. Den Titelsong rappte Smith ebenfalls selbst. Er wurde später als Solo-Musiker mit den Hits „Men In Black“, „Miami“ und „Gettin‘ Jiggy Wit‘ It“ und den Kinofilmen „Men In Black“, „Independence Day“ und „Staatsfeind Nr. 1″ weltberühmt.

Der Requardt

2007 (RTL2). Einstündige Talkhow mit dem Anwalt- und Schuldnerberater Michael Requardt. Es gibt Einspielfilme und Studiogäste, die ihr Herz ausschütten und sich vom Requardt beraten lassen.

Lief eine Woche lang werktags um 19.00 Uhr mit so katastrophalen Quoten, dass der Requardt ab der zweiten Woche nur noch im Vormittagsprogramm talkte, aber auch dort nur noch ein paar Wochen.

Der rosarote Panther

1973–1986 (ZDF). „Zu Gast bei Paulchens Trickverwandten“. 59-tlg. US-Zeichentrickserie von Fritz Freleng und David H. DePatie („The Pink Panther Show“; 1969–1979).

Kurze Cartoons mit klassischen Verfolgungsjagden und Streitigkeiten zwischen gegnerischen Figuren, bei denen die vermeintlich schwächere stets siegt. Titelfigur Paulchen Panther kämpft auch gegen fliegende Untertassen, Hundefänger und sonstige Probleme, hat aber vor allem einen vertrottelten Inspektor und dessen Gehilfen Dudu als Kontrahenten. Er selbst spielt gar nicht in allen Geschichten mit (pro Folge wurden mehrere Episoden gezeigt). Weitere Charaktere sind der depressive Ameisenbär „Die blaue Elise“ und die schlaue Ameise Charlie, die beiden spanischen Frösche Sancho und Pancho und der gelbe Storch sowie der blaue Sauser, die schnellste Schlange im Westen (die von sich behauptet: „Ich bin ein Hütehund!“), und der japanische Käfer, der den schwarzen Gürtel in Karate hat und sich deshalb nicht so leicht als Mahlzeit zur Verfügung stellt.

Viele der Cartoons waren eigentlich als eigenständige Vorfilme fürs Kino gedreht worden und wurden hier nur als Fernsehserie zusammengefasst. „Sancho und Pancho“ und „Der blaue Sauser“ waren später auch allein im Rahmen anderer Sendungen wie Spaß am Dienstag zu sehen. Die Figur des rosaroten Panthers entstammte dem Vorspann der Inspektor-Clouseau-Filme von Blake Edwards (ab 1964), in denen Peter Sellers die Hauptrolle des vertrottelten Inspektors spielte, der einen wertvollen Diamanten namens „Pink Panther“ vor Meisterdieben schützen sollte. Der rosarote Trick-Panther bekam bald seine eigene Serie, und die gezeichnete Figur des Inspektors war entsprechend von Peter Sellers inspiriert.

Die synchronisierte deutsche Version enthielt einige Extras, die es im Original nicht gab: den Namen Paulchen (im Original war er nur der „Pink Panther“), Off-Texte, die in Reimform die Handlung beschrieben (was nicht notwendig, aber oft ganz amüsant war. Verantwortlich war Eberhard Storeck, Sprecher Gert Günter Hoffmann; im Original waren die Filme nur mit Musik unterlegt), und das berühmte Schlusslied „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“ (im Original wurde schlicht Henry Mancinis „Pink Panther Theme“ aus den Kinofilmen verwendet). Jede Folge endete mit Pauls Verkündung: „Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage!“

Die halbstündigen Folgen liefen montags um 18.25 Uhr, ab 1978 dienstags. In den 90er-Jahren entstand eine nicht halb so lustige Neuauflage, die Super RTL zeigte.

Der Schattenmann

1996 (ZDF). 5-tlg. dt. Politthriller von Dieter Wedel.

Um den Mord an seinem Partner aufzuklären, schleicht sich der verdeckte Ermittler Charly Held (Stefan Kurt) in das Imperium des angesehenen Geschäftsmanns Jan Herzog (Mario Adorf) ein, den er für den Verantwortlichen hält. Herzog ist der Drahtzieher des organisierten Verbrechens in Frankfurt, der u. a. krumme Geschäfte mit Innenminister Hans Möllbach (Günter Strack) macht. Held tarnt sich als Karl von Hellberg. Der Ex-Polizist Erich „King“ Grobecker (Heinz Hoenig) wird sein Chauffeur und Bodyguard. Herzogs Freundin ist die Sängerin und Nachtclubbesitzerin Michelle Berger (Maja Maranow); Fritz Gehlen (Heiner Lauterbach) ist Herzogs rechte Hand.

Mit Gehlens Freundin Barbara Sattler (Jennifer Nitsch) lässt sich Held ein, um seine Tarnung zu perfektionieren. Das zerrüttet seine Ehe mit Anneliese (Julia Stemberger). Helds Vorgesetzte Kilian (Alexander Radszun) und Droegel (Florian Martens) stehen anfangs hinter seinen Ermittlungen, lassen ihn jedoch fallen, als die Staatsanwaltschaft wegen Rauschgiftgeschäften gegen ihn zu ermitteln beginnt. Vor diesem Hintergrund fühlt sich Hellberg in Herzogs Diensten immer wohler, von dem er mittlerweile als hervorragender leitender Mitarbeiter geschätzt wird. King warnt ihn, doch Hellberg hört nicht auf ihn. Schließlich gehen ihm aber doch die Augen auf, und er kehrt auf die Seite des Guten und zu seiner Frau zurück.

Wedel beschäftigte sich unterhaltsam, aber ernsthaft mit dem Thema organisierte Kriminalität und zeichnete ein sehr düsteres Bild von der Macht der Verbrecher und der Hilflosigkeit der Ermittler. Sein Film stützt sich auf die Aufzeichnungen des ersten verdeckten Ermittlers, der in Deutschland eingesetzt wurde. Dessen Einsatz endete damit, dass er sich vor Gericht verantworten musste.

Die fünf spielfilmlangen Folgen, deren Produktion 18 Millionen DM kostete, liefen sehr erfolgreich innerhalb von zehn Tagen zur Primetime. Der Schattenmann wurde 1997 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Der Schatz im All

1989 (ARD). 7-tlg. ital.-dt. Abenteuerserie von Renato Castellani, Regie: Antonio Margheriti (“L’isola del tresoro”; 1987).

In der Pension von Rosalie (Ida Di Benedetto), der Mutter des 12-jährigen Jimmy Hawkins (Itaco Nardulli), erzählt der alte Raumfahrer Billy Bones (Ernest Borgnine) dem Jungen vom Schatz des Weltraumpiraten Flint (Enzo Cerusico), der auf einem entfernten Planeten versteckt sei. Bones hat die Schatzkarte, die der blinde Pew (Biagio Pelligra) gern hätte und der Bones deshalb umbringt. Doch Jimmy stibitzt die Karte und macht sich auf Schatzsuche. Dr. Livesy (David Warbeck) und Graf Trelawny (Philippe Leroy) finanzieren die Reise ins All und heuern eine Crew an, darunter den Kapitän William Smollet (Klaus Löwitsch), den Koch Long John Silver (Anthony Quinn), Azrael Hands (Giovanni Lombardo Radice), Morgan (Sal Borgese) und Pete (Al Yamanouchi). Auf dem Schatzplaneten angekommen, stellt sich heraus, dass der dort gestrandete Ben Gunn (Andy Luotto) den Schatz bereits gefunden hat. Ausgerechnet der freundliche Koch Long John Silver entpuppt sich als Anführer einer Gruppe von Meuterern, die sich den Schatz unter den Nagel reißen wollen. Jim, Gunn, Smollet und ihre Verbündeten kämpfen gegen die Piraten.

Die Geschichte basiert auf dem Roman „Die Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson und verlegt die Handlung ins Weltall. Der Disney-Trickfilm „Der Schatzplanet“ tat das 2002 auch. Sieben einstündige Folgen liefen im regionalen Vorabendprogramm, eine spätere Wiederholung war zu drei langen Filmen zusammengeschnitten.

Der Schatz im Niemandsland

1987 (ZDF). 6‑tlg. dt. Jugend-Abenteuerserie von Peter Weissflog.

Teenager Hanna Imhoff (Katja Woywood) und ihre Freunde Oliver Blanckenburg (Oliver Prochnow) und Bernd Friesecke (Christian Schwade) suchen gemeinsam einen Schatz. Die Schatzkarte ergibt sich aus einem Karl-May-Buch, das mit geheimnisvollen Zeichen und Markierungen durchsetzt ist. Hanna hat das Buch bei einem Besuch in Ägypten entdeckt, wo ihre Mutter Mounira (Jocelyne Boisseau) mit ihrem neuen Freund Abdel Rahman (Horst Buchholz) lebt, der es ebenfalls auf das Buch abgesehen hat. Es stammt aus dem Antiquariat des Onkels von Hannas Freund Hassan Nawawi (Hisham Eldahrawy). In Berlin, wo Hannas Vater Paul (Peter Fricke) noch immer lebt, entdecken die Jugendlichen verborgene Gänge unter der Berliner Mauer, im Niemandsland zwischen Ost und West. Dort finden sie schließlich auch den Schatz, mehrere Truhen mit Schmuck, Gemälden und weiteren Karl-May-Büchern.

Klassische ZDF-Weihnachtsserie der 80er-Jahre: sechs Folgen, je 50 Minuten, Jugendliche erleben Abenteuer an exotischen Plätzen. Allerdings lief sie gar nicht am Vorabend über Weihnachten, sondern nachmittags im Frühjahr. Zwölfjährige in ganz Deutschland verliebten sich kollektiv in Katja Woywood, die mit der Serie ihre Schauspielkarriere begann. Nennenswerte Hauptrollen spielte sie danach nicht mehr, doch wurde sie zum oft gesehenen Gaststar in ZDF-Serien. Allein viermal fuhr sie mit dem Traumschiff, immer in einer anderen Rolle.

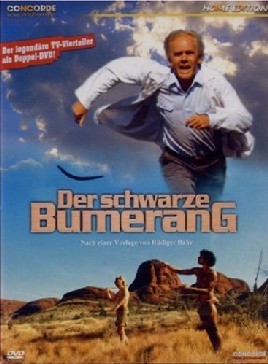

Der schwarze Bumerang

1982 (ZDF). 4‑tlg. dt. Abenteuerfilm von Rüdiger Bahr, Regie: George Miller, David Lee und Wolf Dietrich.

Die Biochemiker Dr. Peter Lester (Klaus Barner) ist ein umworbener Mann. Der Geschäftsmann Dr. Kutuya (Victor Kazan) möchte ihn für Arbeiten in Australien gewinnen, und auch der für ein amerikanisches Unternehmen tätige Dr. Ebert (Alexander Kerst) ist an ihm interessiert. Lester entscheidet sich für Australien und siedelt mit seiner Frau Helen (Danielle Volle) und dem 15-jährigen Sohn Michael (Paul Spurrier) um. Erst im Camp vor Ort erfährt er, dass Kutuya ihn zur Herstellung von Rauschgift benutzen will. Lester hatte die Formel für das Gift entdeckt und „Lestron“ genannt, wollte eigentlich aber nie wieder damit arbeiten. Dann verschwindet Michael Lester, weil er sich im australischen Busch verläuft, und als Gegenleistung für die Aussendung von Suchtrupps erzwingt Kutuya Peter Lesters Mitarbeit.

Im Camp ist auch Richard Duffy (Trevor Kent) eingetroffen, ein von Ebert geschickter amerikanischer Agent, der sich als Bulldozerfahrer tarnt. Ebert ist aus medizinischen Gründen an Lestron interessiert. Michael gelangt unterdessen zu einem Aborigine-Stamm und freundet sich mit dem jugendlichen Inua (Robert Dyer) und dessen Schwester Pirilli (May Walker) an. Mit ihnen verbringt er mehrere Monate, lernt das Leben der Aborigines kennen, und Inua bringt ihm nicht nur den Umgang mit dem Bumerang bei, sondern auch Telepathie. Die beiden werden Blutsbrüder. Es gelingt Michael schließlich, zu seinen Eltern ins Camp zurückzukehren, und mit der Hilfe des netten Alten Jimmy Croft (Harold Baigent) können sie von dort flüchten. Auf der Flucht wird Lester von den Verfolgern in den Kopf geschossen, überlebt aber. In einem dramatischen Finale kommt Kutuya im Kampf mit Duffy ums Leben. Lester erwacht aus dem Koma, kann sich an die Formel für Lestron aber nicht mehr erinnern.

Der schwarze Bumerang war der Adventsvierteiler 1982, jede Folge hatte Spielfilmlänge. Rüdiger Bahr, der sieben Jahre vorher im Adventsvierteiler Lockruf des Goldes selbst die Hauptrolle gespielt hatte, schrieb diesmal das Drehbuch. Damit brach das ZDF mit der Tradition, klassische Abenteuerromane zu verfilmen – die geeigneten Stoffe schienen erschöpft. Zwei Jahre später machten in Patrik Pacard erneut internationale Organisationen Jagd auf eine Formel. Noch ein paar Jahre später wurde Rüdiger Bahr die deutsche Stimme von Al Bundy in Eine schrecklich nette Familie.

Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann

1988–1991 (RTL). 106‑tlg. US-Abenteuerserie („The Six Million Dollar Man“; 1973–1978).

Der Astronaut Steve Austin (Lee Majors) zieht sich bei einem Unfall während eines Testflugs so schwere Verletzungen zu, dass er „bionisch“ wiederhergestellt wird. Regierungschirurg Dr. Rudy Wells (Allan Oppenheimer, ab der dritten Staffel: Martin E. Brooks) ersetzt in einer sechs Millionen Dollar teuren Operation Austins Beine, einen Arm und ein Auge durch atomar betriebene, elektromechanische Prothesen. Sie verleihen Austin übernatürliche Kräfte. Er ist stärker, sieht schärfer und rennt schneller als jeder normale Mensch. So erfüllt er für die Regierung geheime Missionen, in denen er gegen internationale Schwerverbrecher, gefährliche Wissenschaftler und von Außerirdischen ferngesteuerte Monster kämpft (die Serie enthüllt exklusiv, dass das sagenumwobene amerikanische Riesentier Bigfoot in Wahrheit ein Superroboter ist, der im Auftrag von Außerirdischen ihre Basis auf der Erde beschützt, aber das nur am Rande).

Oscar Goldman (Richard Anderson) ist Austins Chef und Ansprechpartner bei der Regierung, Peggy Callahan (Jennifer Darling) seine Sekretärin. Als Austins Jugendliebe Jaime Sommers (Lindsay Wagner) bei einem Fallschirmabsturz schwer verletzt wird, bettelt Steve darum, auch ihr eine bionische Operation zu verpassen. Dr. Wells schafft so in einer noch teureren Operation die Sieben-Millionen-Dollar-Frau (mit ebenfalls zwei bionischen Beinen und einem bionischen Arm, aber Superohr statt Auge), die dann ebenfalls für die Regierung in ähnlichen Missionen im Einsatz ist. Ihr Körper akzeptiert die neuen Körperteile allerdings nicht, und sie wird sterben müssen …

… bis die Produzenten merkten, wie gut die Frau für die Quoten war. Sie erweckten sie mit einer der genialsten Spin-off-Ideen der Fernsehgeschichte wieder zum Leben: Es stellt sich heraus, dass es die Nähe zu Austin ist, die ihre Stromkreise stört, also muss sie wegziehen, ein neues Leben beginnen und also hinein in eine neue Serie: Die Sieben-Millionen-Dollar-Frau. Irgendwie schaffte sie es aber trotzdem gelegentlich, in seiner Serie vorbeizuschauen und gemeinsame Einsätze mit Austin zu bestreiten. Im Gegenzug war Lee Majors hin und wieder Gast in ihrer Serie; die Darsteller Brooks, Anderson und Darling spielten ihre Rollen sogar in beiden Serien regelmäßig. Gelegentlich überschritten auch Fälle die Grenze von einer Serie zur anderen, und manchmal sogar wieder zurück.

Das hörte auf, als Die Sieben-Millionen-Dollar-Frau in den USA von ABC zu NBC wechselte, allerdings tauchte Oscar Goldman (als einziger Serienschauspieler in der Geschichte) weiterhin in der gleichen Rolle zur gleichen Zeit auf zwei Networks auf. Es gibt übrigens auch einen bionischen Hund namens Max, der in mehreren Folgen vorkam. Einen Sieben-Millionen-Dollar-Mann namens Barney Miller zu erschaffen, quasi als Backup, falls mit Austin mal was schief läuft, stellte sich als keine so gute Idee heraus. Austin fand es nicht so toll, dass der Neue teurer und überlegen war, während der Neue der einzige Millionen-Dollar-Mann sein und Austin loswerden wollte. Nach drei TV-Movies (von denen bisher keiner in Deutschland gezeigt wurde), in denen u. a. Austins Sohn einen Unfall hatte und … genau: bionisch wurde und Sandra Bullock eine Behinderte spielte, die dank Bionics wieder gehen konnte, heirateten der Sechs-Millionen-Dollar-Mann und die Sieben-Millionen-Dollar-Frau schließlich (und wurden also wohl zum „13-Millionen-Dollar-Ehepaar“).

Die Sendungen basierten auf dem Roman „Cyborg“ von Martin Caidin. In der Zeichentrickserie Die 6-Millionen-Dollar-Familie wurde die Grundidee später adaptiert. Trotz des Titels wirkte die Serie etwas billig, was kein Wunder war. Um Geld zu sparen, setzte die Produktionsfirma Universal u. a. durch, dass Ausschnitte aus anderen Filmen wiederverwendet wurden: U-Boot-Aufnamen von „Eisstation Zebra“ und Robotergeräusche von „How To Frame A Figg“.

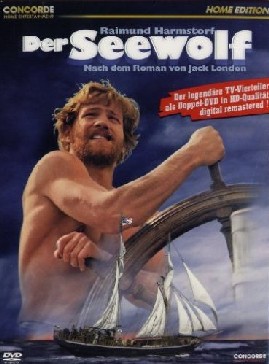

Der Seewolf

1971 (ZDF). 4‑tlg. dt.‑frz. Abenteuerfilm von Walter Ulbrich nach dem Roman von Jack London, Regie: Wolfgang Staudte.

Anfang des 20. Jahrhunderts nimmt Kapitän Wolf Larsen (Raimund Harmstorf) auf seinem Robbenfänger „Ghost“ den Schiffbrüchigen Humphrey van Weyden (Edward Meeks) an Bord. Er ist eigentlich Schriftsteller, muss aber nun Kajütendienst machen und sich von der Besatzung demütigen lassen. Van Weyden stellt fest, dass er den bärenstarken und äußerst brutalen Larsen noch aus seiner Jugend kennt, behält es aber für sich, denn Larsen kann sich offenbar nicht mehr erinnern. Zur Besatzung gehören Schiffskoch Mugridge (Emmerich Schäffer), Schiffszimmermann Louis (Boris Ciornei) und Maat Johnson (Sandu Popa). Nach dem Verschwinden des Steuermanns wird van Weyden sein Nachfolger.

Larsens Brutalität macht auch vor Seeräubertaten nicht Halt, so kapert er das Schiff konkurrierender Robbenfänger und nimmt die Besatzung gefangen, ebenso fünf Schiffbrüchige, die er aus dem Meer gefischt hat, darunter mit Maud Brewster (Beatrice Cardon) auch eine Frau. Nach mehreren Versuchen gelingt van Weyden mit Maud schließlich die Flucht, und beide können Larsen und der „Ghost“ endlich entkommen. Sechs Jahre später macht sich van Weyden, inzwischen Besitzer seines eigenen Schiffs „Kittiwake“, gemeinsam mit dem Säufer Pankburn (Willi Kowalj) auf die Suche nach Larsen, den er auf einer Insel vermutet. Dort findet er ihn tatsächlich, alt, krank und blind. Es kommt zu einem letzten Kampf der beiden Männer, bei dem Larsen stirbt. Van Weyden wirft ihn ins Meer und geht wieder an Bord.

Humphrey van Weyden war zugleich der Off-Erzähler. Mehrfach gab es Rückblenden, in denen er sich an seine Jugend in San Francisco erinnerte, als er Joe (Franz Seidenschwan) genannt wurde, und die er mit seinem Freund „Frisco-Kid“ Larsen (Dieter Schidor) verbrachte.

Raimund Harmstorf wurde in dieser Serie zwar an keiner Stelle gedoubelt, aber synchronisiert: Dem Produzenten Walter Ulbrich war Harmstorfs eigene Stimme offenbar nicht ausdrucksstark genug, weshalb er den Schauspieler Kurt E. Ludwig engagierte, der Wolf Larsen seine Stimme lieh. Zur bekanntesten Stelle des Vierteilers wurde die Szene, in der Harmstorf als Wolf Larsen mit der bloßen Hand eine rohe Kartoffel zerquetschte. Ganz Deutschland sprach darüber, und wann immer Harmstorf in einer Fernsehshow auftrat, musste er dort den berühmten Kartoffeltrick zeigen. Im Film war die Kartoffel freilich nicht ganz so roh, wie man tat, schließlich musste sie sich ja zerquetschen lassen.

Die Folgen hatten Spielfilmlänge und liefen zur Primetime. Der Seewolf wurde zu einem der größten Erfolge in der Geschichte des ZDF und unzählige Male wiederholt.

Der Sieben-Millionen-Dollar-Flop

Es gab in den 70er- und 80er-Jahren ein paar Fernsehenserien, von denen man unterbewusst bestimmt schon damals wusste, wie beknackt sie waren, zum Beispiel die mit dem sprechenden Wunderauto oder die mit der High-Tech-Frau mit künstlichen Körperteilen, die ihr Superkräfte verleihen.

Dann gab es die Zeit, als man zufällig in den 90er-Jahren noch mal in Wiederholungen dieser Serien hineingeriet und plötzlich völlig bewusst feststellte, wie beknackt die waren.

Und schließlich kamen die Nuller-Jahre, die nicht nur wegen der Schreibweise der Jahreszahlen so hießen, sondern auch wegen der Entscheider, die in dieser Zeit die Chefetagen bei den wichtigen Fernsehsendern übernahmen. Das waren diese Menschen, denen weder bewusst noch unbewusst klar war, wie beknackt diese Serien waren, und die deshalb entschieden, in einem erwachsen gewordenen Fernsehen Neuauflagen zu programmieren und diese mit den modernen Mitteln der Gegenwart, aber den kindischen Geschichten von einst umzusetzen.

So kam es im vergangenen Herbst zum neuen Knight Rider bei RTL, und so kommt es heute zur neuen Sieben-Millionen-Dollar-Frau Bionic Woman bei RTL2, bei der man gar nicht weiß, wo man mit der Aufzählung anfangen soll, was daran alles bescheuert, damlich, hirnrissig oder schwachsinnig ist. Und bis man sich entschieden hat, ist die Serie nach acht Folgen zum Glück auch schon wieder abgesetzt.

Ironischerweise mehr als sieben Millionen Dollar hat allein die Produktion der Pilotfolge angeblich gekostet, Investitionen für Autorenleistungen scheinen im Budget aber nicht enthalten gewesen zu sein.

Die Originale waren wenigstens noch unfreiweillig komisch und wurden zum Trash-Kult. Die neuen Fassungen taugen nicht mal dazu.

Bionic Woman, mittwochs um 22.05 Uhr bei RTL2.